引言

自2025年9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,配套发布的强制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》也同步生效。新规明确了显式与隐式标识的技术要求,旨在增强AI生成内容的可识别性与可追溯性。

然而,办法实施前的半年过渡期内,部分头部平台已上线“AI声明”功能,但仍有不少平台处于“散养”状态:有的将声明按钮深埋三级菜单,有的协议写得严厉却执行乏力,更有甚者“三无”——无协议、无入口、无检测。如何将纸面义务转化为可落地、可评估、可追责的日常治理动作,成为当前平台合规的关键。

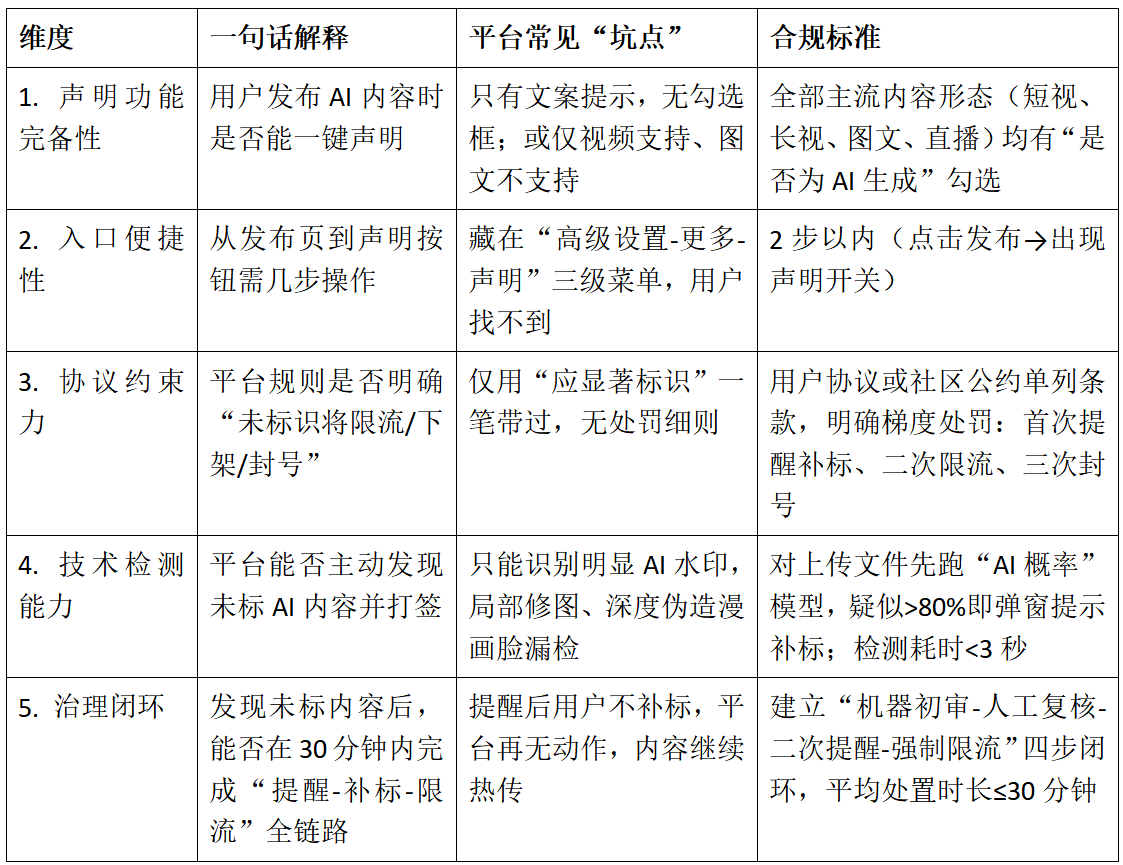

一、AI内容标识的五大审查维度

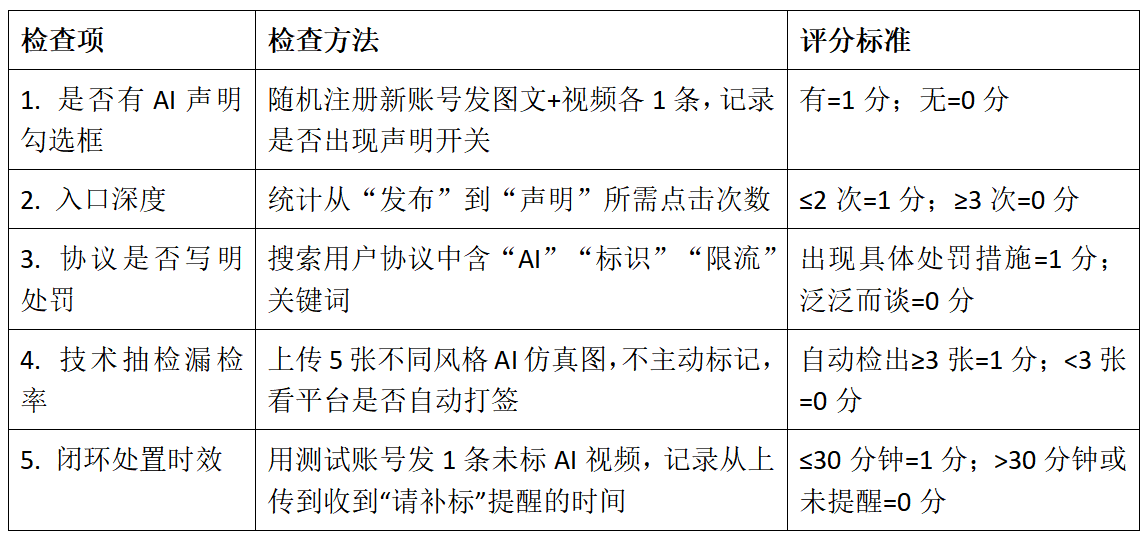

二、平台合规检查清单

三、三个落地微案例

1.“入口深”怎么改?——W媒体工具的三级菜单瘦身

2025年5月,W平台将“AI声明”从三级菜单“选择分享范围→高级设置→内容属性”提前至一级路径“写内容→工具栏→AI声明”。声明使用率显著提升,单日补标量大幅增加,漏检率明显下降。

2.“协议狠”怎么落地?——R社交平台的梯度处罚机制

R平台在《社区公约》中单列“AI内容管理”附表,明确处罚梯度:

(1)首次未标:系统补标+私信提醒

(2)第二次:限流50%+站内通报

(3)第三次:禁发7天

(4)第四次:封号

执行首月,累计限流约1万账号,禁发700余个,账号二次违规率从9%降至1.4%。

3. “技术准”如何量化?——Z系统上线“秒级检测”

Z平台上线AI内容检测系统,流程如下:

(1)上传图片先跑隐式水印解码;

(2)再进行图像纹理异常检测;

(3)平均耗时1.8秒,AI生成图检出率92%,深度伪造人像检出率88%,误判率<5%;

(4)平台设定“疑似度>80%即弹窗提示”,每日触发补标提醒约15万次,用户主动补标率达64%,剩余36%由系统强制标识。

四、GCmark AIGC 标识合规检测

中国电子技术标准化研究院已启动“GCmark AIGC 标识合规检测”,面向国内大模型及AIGC平台提供权威技术验证。检测依据《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法》,结合自动化工具与人工复核,验证平台生成内容是否满足以下要求:

●显式标识:用户可见的角标、文字或语音提示需清晰显著;

●隐式标识:元数据或数字水印字段需完整(含生成者编码、ContentID、时间戳、数字签名等),即使压缩或转码后仍可解析;

●抗篡改性:任何删除或伪造标识的行为应能被识别并触发告警。

AI内容标识不是简单的“贴标签”,而是要在内容发布流程中嵌入“红绿灯”机制—用户不“踩刹车”无法发布,平台不“放行”无法通过。唯有如此,新规才能真正从纸面走进亿万用户的指尖。

本网站之内容旨在提供有关华诚的一般信息。本网站之内容不得被视为与访问者建立律师-客户关系,也不视为是为任何具体事宜提供法律意见。网站访问者应向律师咨询以获得专业法律意见。 对于任何争议的特定事实和情况,在没有获得恰当的法律或其他专业意见之前,本所客户和其他网站访问者不能将华诚网站上的任何信息作为采取行动与否的依据。